脸 谱

戏曲舞台上的妆容,一是起到美化作用,例如生行和旦行的“俊扮”,二是凸显角色性格和情绪,脸谱就是属于此类。不过大家所熟悉的脸谱,一般是指净行的“大花脸”,其实脸谱还有一种,就是丑行的“小花脸”。这一行当的脸谱只在鼻梁上画一个白色“豆腐块”。角色不同,形状也有差别,例如文丑一般画方形,武丑则是枣核形。虽然叫做小花脸,但可别小看了他们。戏曲行当里有个规矩:丑行必须先化妆,然后才能轮到其他角色上妆。 传说唐玄宗爱好演戏,但又怕失了天子威仪,于是用一块小白玉片遮面演出,这就是丑行脸上“豆腐块”的来源。从此丑行占了真龙天子的光,在梨园内享有“特权”。除了最先化妆,还有可以在后台随意站坐,不像其他行当有诸多限制。这个故事的真实性有待考量,不过由于丑行脸谱通常只用黑、白、红三色即可,不必因为晕染杂色涮笔,他们先上妆可以给其他笔繁彩重的角色让出位置。 净行的脸谱就复杂多了,有句俗语叫“远看颜色近看谱”,脸谱的颜色和谱式也是戏曲的“程式”。红脸代表忠诚勇敢,例如观众最熟悉的“红脸关公”;黑脸代表正直、鲁莽,比如关公的好兄弟张飞;白脸阴险狡诈,比如关羽张飞的死对头曹操。“唱红脸、唱白脸”这一俗语,也来源于此。再说谱式,大多数戏曲脸谱都是基本对称的,但也会出现少数的“歪瓜裂枣”。这种“破脸”或“歪脸”可以说是相由心生了,基本都是异常凶残的狠角色。因此,戏台上没有“知人知面不知心”的情况,忠奸善恶全在这张脸上,一眼就能辨明。 除了辨忠奸,川剧中还有通过改变面妆来表现激烈情绪的“绝活儿”。《断桥》一折中,白素贞与青蛇在断桥遇到逃离金山寺的许仙,怒火中烧的青蛇恨得想杀了他,三次变脸精彩迭起,塑造出青蛇嫉恶如仇的鲜活形象。 旦 角 头 面 华丽多彩、五光十色的旦角头面,大概是戏台上最吸引人眼球的东西了。头面不仅是旦角造型的装饰物,也反映了人物身份地位、所处境遇的差别。《彩楼配》中王宝钏还是头戴点翠凤冠的丞相之女,而在《武家坡》苦守寒窑十八年的她就是一身青衣头戴银泡的贫寒妇女扮相了。 除了饰品以外,旦角儿们的发型也很有讲究。大家一定注意过戏台上的旦角额头上的一个个“黄瓜片”,那就是“贴片”装饰的一种。贴片是旦角装扮中对额发鬓发的一种图案化处理,可以起到修饰面部轮廓、美化脸型的作用。旦角贴片子的形式有很多种,用以表现不同年龄、身份的角色,适应不同的服饰装扮。 衣 箱 制(宫 装) 色彩斑斓、织绣华美的戏服无疑是戏台上的一大亮点。好看的戏服可不是“绣花枕头”,它们内里的“门道”也多了去。 宫装又称宫衣,属于女用次等礼服,用于皇妃公主一类角色在比较随便休闲的场合穿着。虽然华丽非常,但不会出现在正式场合。例如杨贵妃的行头扮相由盔帽、头饰、宫装、彩裤、鞋靴和手持金扇道具等组成,这么多东西,如果平日没有安放管理的规矩,不仅很难在需要时快速准备,还可能损坏或丢失。于是戏班将一应演剧用品分门别类,收整在不同的箱子里,并安排专人负责管理。容纳服装的箱子有三个,分别为大衣箱、二衣箱和三衣箱,对应放置文戏戏服、武戏戏服,以及内衣裤和鞋靴等;放置盔帽的箱子叫盔头箱;收纳道具和兵器的箱子叫旗把箱,再加上旦角梳妆用的梳头桌,合称为“五箱一桌”。这种分类放置和保管衣物的制度就是“衣箱制”。 穿 戴 规 制

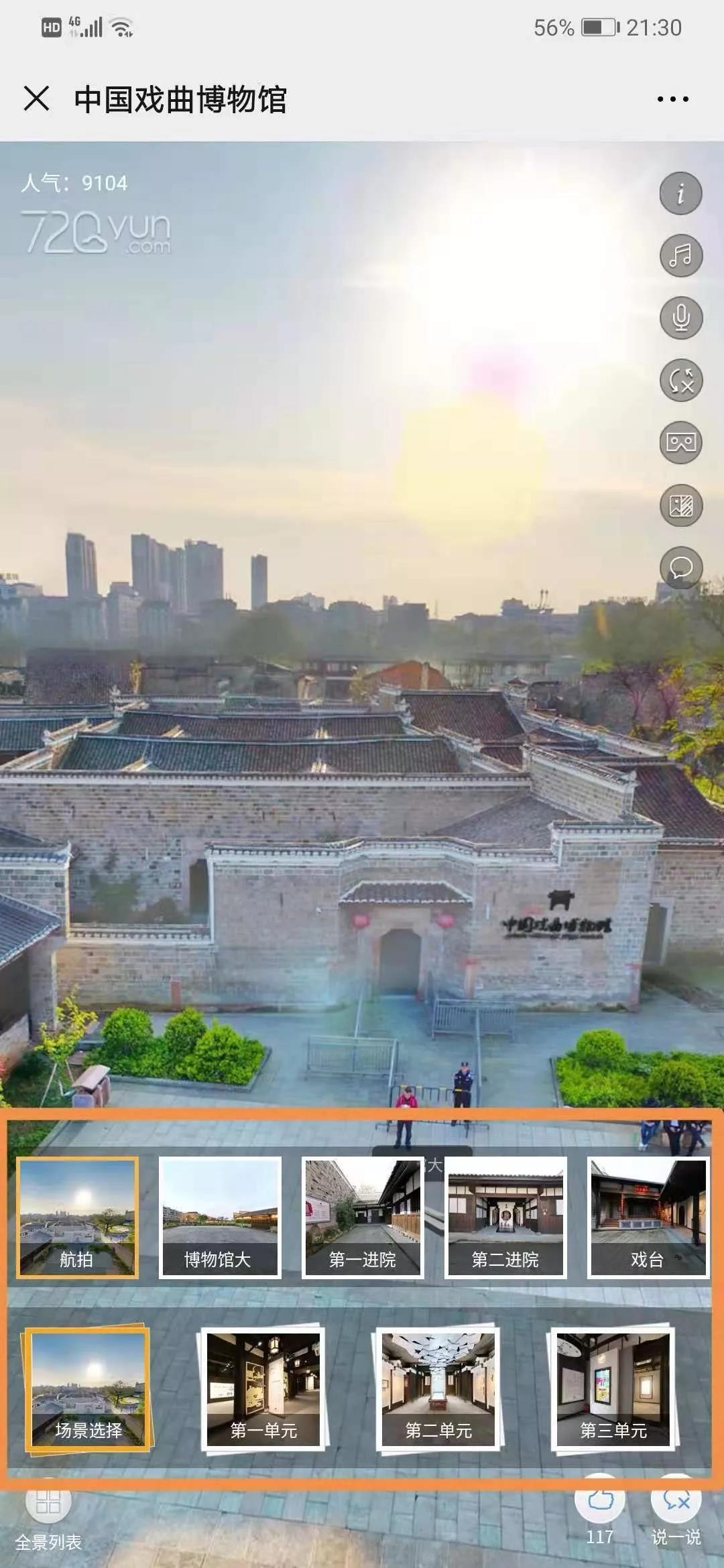

除了衣箱制,戏曲行当在长时间的发展过程中还形成了许许多多的规制,在服饰穿戴方面还有“宁穿破、不穿错”的说法。角色的年龄同样可以通过服饰的样式、颜色以及搭配髯口的颜色等来区分,体现“老幼有别”。在服装样式上,茶衣、孩儿衣、孩儿发、孩儿鞋等均用于儿童;老斗衣则用于年迈的老者。服饰颜色上,粉色、淡青色、湖色等多用于青少年,香绿色、古铜色多用于年迈的长者。同样是腰包(即裙子),中青年妇女为白色绣花腰包,而老年妇女则系绿色腰包。另外,男性角色的“髯口”颜色也是重要的区分标志。成年为黑髯,成年与老年之间为黪髯,年迈的老者则为白髯。 服饰别贵贱的传统由来已久,戏里戏外都是如此。一般来说,戏曲舞台上的人物穿扮,长衫贵、短衣贱,绣花贵、素服贱,厚底靴贵、簿底靴贱。服饰不仅能表示角色的身份,还可以区别角色所处的情境。 戏曲舞台上的服饰穿戴都有严格的规定,如果错穿,就要闹笑话。不过,虽有如此多的行规限制,戏服穿戴也有“马虎”的地方。传统戏曲舞台上的服饰,基本是以明代的服饰为原型的,戏台上,无论什么朝代、南方人还是北方人、是冬天还是夏天,只要角色的性别、年龄、身份和地位相仿,就可以穿戴同样的服饰。“不分朝代、不分季节、不分地域”这就是戏曲行当里关于服饰穿戴的“三不分”。 道 具 戏曲行当里有个专用名词叫“砌末”,是戏曲表演舞台上的摆设和演员表演时所持的一切物件的统称,含义接近于现在所说的“道具”,放置砌末的箱子叫做旗把箱。旗把箱分为旗包箱和把子箱两个部分。 “把子”就是戏曲演出时用的各类武器,历史上的有名的“大人物”,他们的武器传统演义、民间传说等形成了定式,如果你把关羽的青龙偃月刀唤作孙大圣的如意金箍棒,观众肯定是不会买账。 旗包箱放的是戏曲演出用的旗帜、台帐、桌帷、椅帔等,由于这些道具具有假定虚拟性和情境指向性,可以说戏台上的纵有千古、横有八荒,都挤在了这一个小小的箱子里了。 后 场 桌 - 戏 台 在后台上了妆,扮了相,提了刀枪,就该登台演出了。戏台上要用的小砌末,诸如令箭、印信、云帚、文房四宝等,会根据不同戏码在后场桌上准备妥当,以保证演员穿、戴、挂、拿有条不紊。 舞台小天地,天地大舞台。“出将”、“入相”这两扇小门,隔开了后场前台,隔开了戏里戏外,却连接起了台下的十年苦功和台上的一朝亮相,连接起古事与今人,连接起台上与台下共同的喜怒哀乐。 舞 台 布 景 传统戏曲的舞台布景几乎可以用一桌二椅来概括了。这种形式简洁却包罗万象的布景方式,充分体现了戏曲作为中国传统艺术精髓的遗传因子——留白与写意,所谓大象无形,“一桌二椅”的简洁形式被赋予千变万化的内涵。椅子翻上桌子,唐明皇端坐其上,这就是他的金銮殿。椅子背过来,椅背蒙上灰绸布,英台哭坟,这便是山伯之墓。一把椅子置于桌子之后,柳梦梅手捧紫檀匣子上场,这就是他在梅花观里的书房……种种变化,不一而足。 为什么传统戏曲没有发展出写实的布景风格呢?一来过去戏班多是流动演出,走南闯北,过多的写实布景道具不易携带;二来中国戏曲程式化,虚拟性的艺术本质决定了移植照搬西方写实布景必然会水土不服。尽管如此,西方戏剧理论和舞台技术仍旧启发了传统戏曲,例如用于侦探,神怪,武侠等题材剧目的机关布景,也因其效果震撼而风行一时。现代数字科技的舞台运用,更是拓展了戏曲舞美的思路,可以转换自由的场景不仅适应戏曲灵活的时空表现,也能让舞台环境更贴近剧情氛围。 戏 台 建 筑 戏台的概念相当于西方的剧场,包括演出舞台和看台两部分。中国目前仍保留有三百余座古戏台建筑,这些演出载体既为我们部分还原了古时戏曲表演的场面,也是研究中国古代建筑的重要资料。看台建筑的形成实际要早于演出台,古时是专为皇帝及官员搭建,便于他们从高处欣赏表演。 而演出舞台经历了从无到有,从露天到有屋顶,从临时建筑到固定建筑的过程。中国戏曲的起源与祭祀有关,后来才发展为民间娱乐项目。戏曲的祭祀功能一直被保留,明清时期的民间戏台大多是庙宇或宗族建筑的一部分,戏曲表演对于中国人祭神或祭祖是不可缺少的。 如果想更直观的感受 中国戏曲博物馆的独特魅力 还可以通过中国戏曲博物馆 虚拟展馆进行体验 给你不一样的视听享受

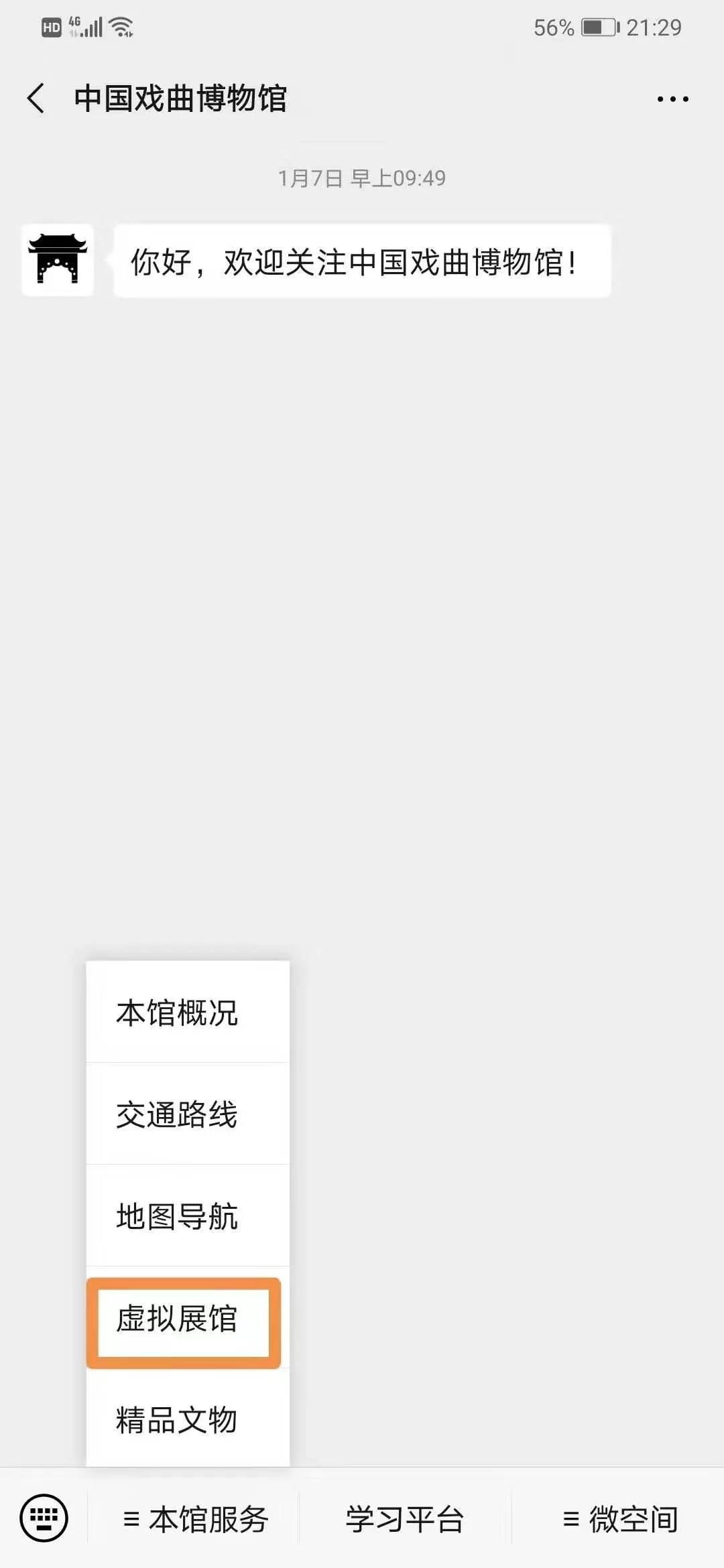

中国戏曲博物馆虚拟展馆游览指南

第一步:扫描下方二维码,关注“中国戏曲博物馆”微信公众平台。

第二步:点击“本馆服务”中的“虚拟展馆”。

第三步:进入任意单元,点击箭头,即可参观.